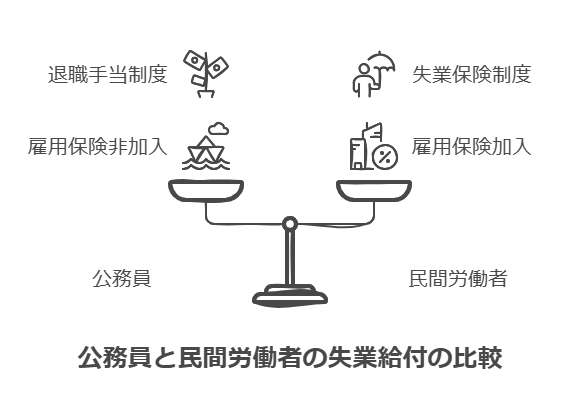

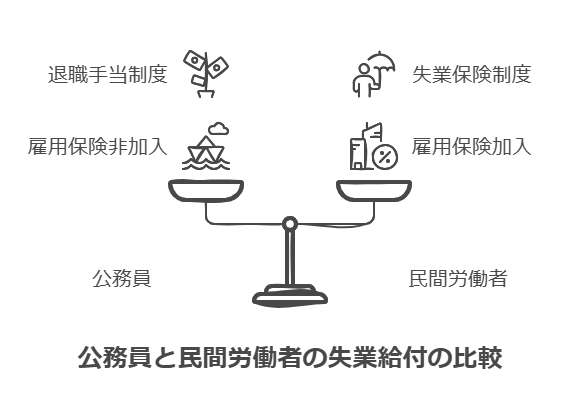

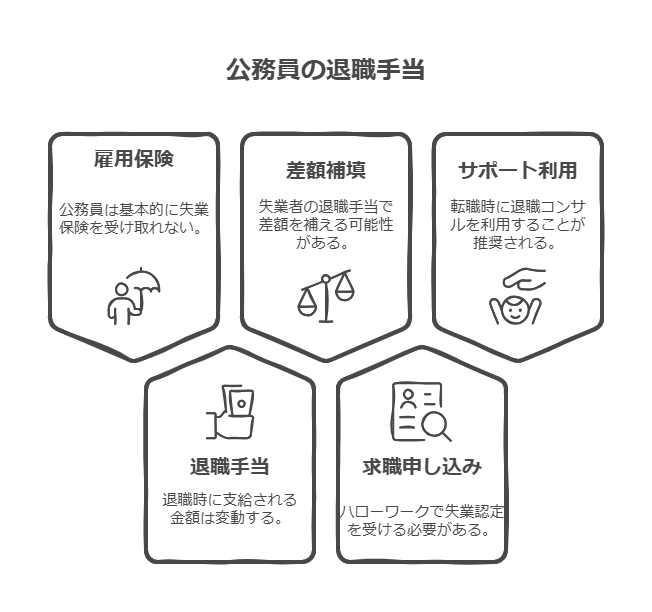

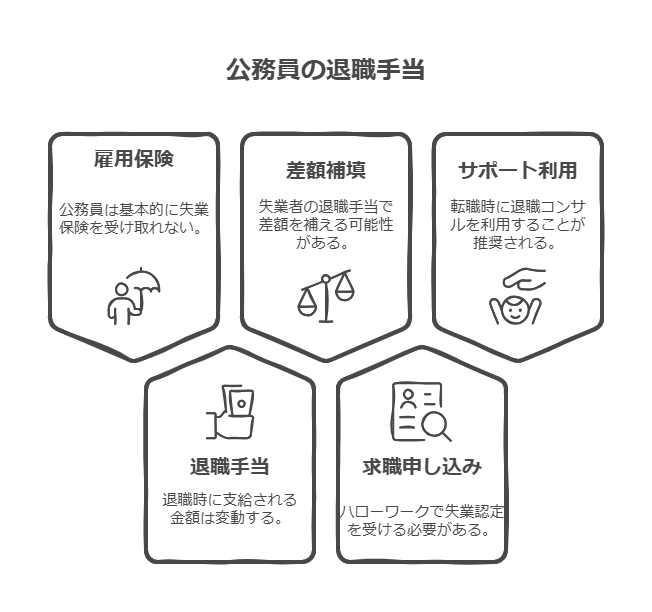

公務員として働いている方が退職するとき、「民間企業の人みたいに失業保険を受給できるの?」と気になるケースは多いでしょう。

結論から言えば、公務員は一般的に雇用保険(失業保険)に加入しておらず、受給資格が認められないため、失業保険そのものを受け取れません。

その代わり、公務員には退職手当という制度が整備されており、一定の要件を満たせば金銭を受け取ることが可能。

しかし、勤続年数が短い場合などは退職手当も少額となり、生活が不安になる可能性があります。

そこで本記事では、退職手当の概要や金額の目安、差額を補う『失業者の退職手当』 についてわかりやすくまとめました。

さらに、離職後の就職活動や転職に活かせる知識、ハローワークを活用した書類の発行方法など、詳細かつ実用的な情報を多数盛り込んでいます。ぜひ最後までご覧ください!

- 公務員が失業保険を受給できない理由と、代わりに受け取る退職手当の概要

- 退職手当を少額しかもらえない場合でも差額を受け取る方法と具体的な手続き

- ハローワークでの離職票や求職活動の進め方、個人情報保護のポイント

- 転職や再就職を考えるうえでの年齢や給与面、資格取得などの注意点

- 退職コンサル・退職代行サービスを利用するメリットや公務員の離職時に多い疑問への回答

公務員が失業保険を受け取れない理由とは?

ひろ、僕の友達が“公務員を辞めるか迷ってるけど、失業保険ってあるのかな?”って言ってたんだ。公務員は雇用保険非加入らしいし、よくわからない…

そうだね。公務員は会社員とは違って雇用保険に入っていないから、退職しても失業給付金はもらえないのが原則なんだ。代わりとして『退職手当』や『失業者の退職手当』って制度があるよ

雇用保険法の適用外

- 公務員は雇用保険に加入しないため、民間企業の労働者が離職時に受けられる“失業保険(基本手当)”を受給できない

- 法令上、身分が安定しており、独自の退職金制度で生活保障を図る仕組みが整備されている

例外的に失業保険を受け取る可能性

- みなし公務員(日本郵政・国立大学法人など)として勤務している場合、雇用保険加入の可能性がある

- 雇用保険の被保険者期間が認められ、要件を満たせば失業保険を受け取ることができるケースも

退職手当の概要と公務員が受給できる制度の特徴

公務員が辞めるとき、雇用保険の代わりに退職手当という制度が用意されています。国家公務員・地方公務員ともに、勤続年数や退職理由によって受け取る金額が変動する仕組みです。

民間企業の会社員にとっては失業保険があるけど、公務員は『退職手当』をもらうわけだね。でも、勤続期間が短いと金額も少なくて、生活できるか不安になりそう…

そうだね。だから、公務員向けには“失業者の退職手当”っていう仕組みもあるんだ。これで失業保険相当の差額を受給できる可能性があるよ

国家公務員と地方公務員の退職手当

- 国家公務員:国家公務員退職手当法に基づき、内閣官房が定める基準で支給

- 地方公務員:地方自治法や各自治体の条例により設定される

- 勤続年数1年以上で支給対象になり、在職期間が長いほど金額が増える

退職手当の算定方法と金額

- 退職時の俸給月額 × 勤続年数別支給率+調整額が基本

- 自己都合退職だと支給率が低めで、定年や任期満了などのケースが高め

- 勤続年数が短いと、給与基準が低く抑えられ、退職手当の受け取り額も少額になりやすい

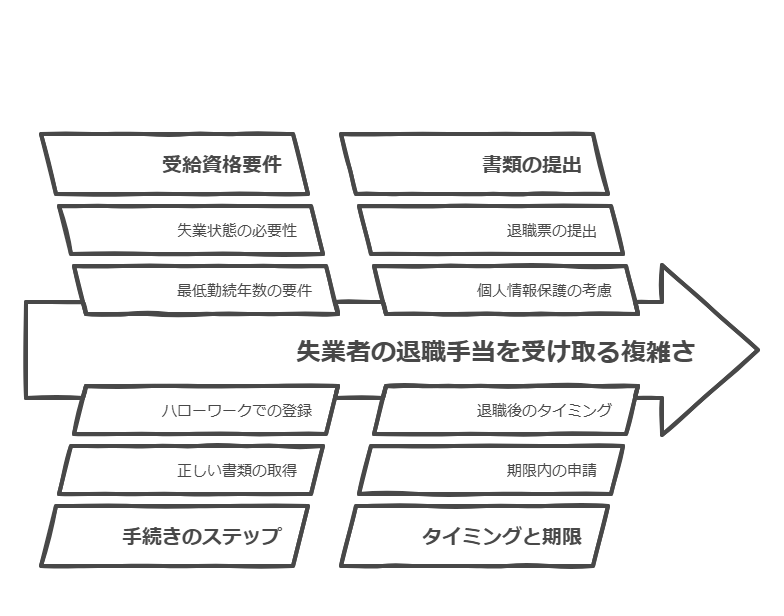

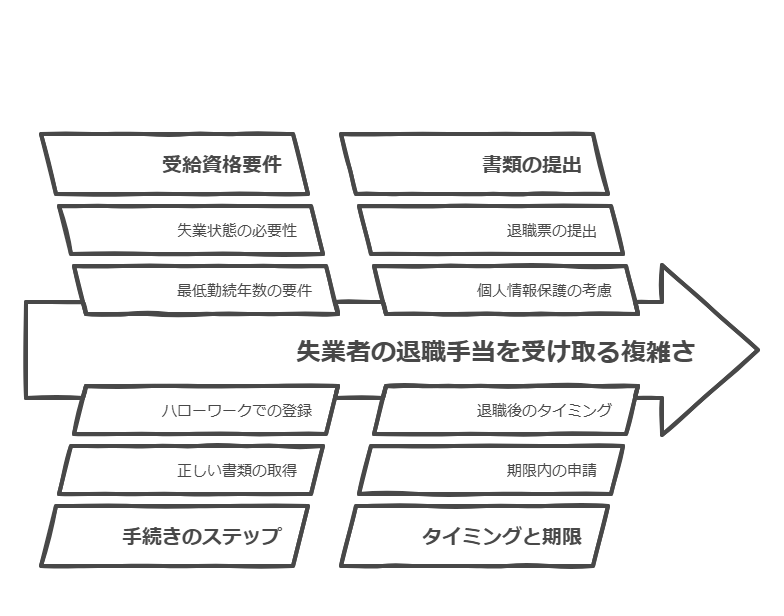

退職手当だけでは足りない?差額を受け取る「失業者の退職手当」制度

退職金が少なく生活が苦しい場合、「失業者の退職手当」という制度を利用して、雇用保険の失業給付金相当と退職手当の差額を受け取れる可能性も。

ここでは、その手続き内容をくわしく紹介します。

退職手当だけだと足りないとき、“失業者の退職手当”を請求できるんだ。でも、受給資格ってどんな感じ?

要するに、本来の退職手当が失業保険相当額より少ない場合に差額を支給する仕組みなんだ。ハローワークで求職申し込みや離職票(退職票)の提出が必要だよ!

条件と期間

- 勤続年数が1年以上かつ、退職後1年以内に**“失業の状態”** であること

- 退職手当が雇用保険の失業保険の給付額を下回るときに差額を補填

- 定期的にハローワークで失業認定を受けながら、求職活動を続ける必要あり

差額受給の手続き

離職票ではなく退職票を所属先の官公庁・教育委員会などに発行依頼

本人の意思・能力があり、就職活動をする状態であると認めてもらう

発行された退職票をもとに資格証を受け取り、失業認定日ごとにハローワークへ通う

退職手当が雇用保険相当より少ないと判断されれば、不足分を受け取り可能

公立学校の教員なんかは、自治体の教育委員会で申請するんだって?書類とかいっぱいありそう…

うん、個人情報保護の観点もあって書類の提出先が別々だったりする。期限も退職日の翌日から1年以内が基本だから、早めに準備しないと受け取る機会を逃すかもよ

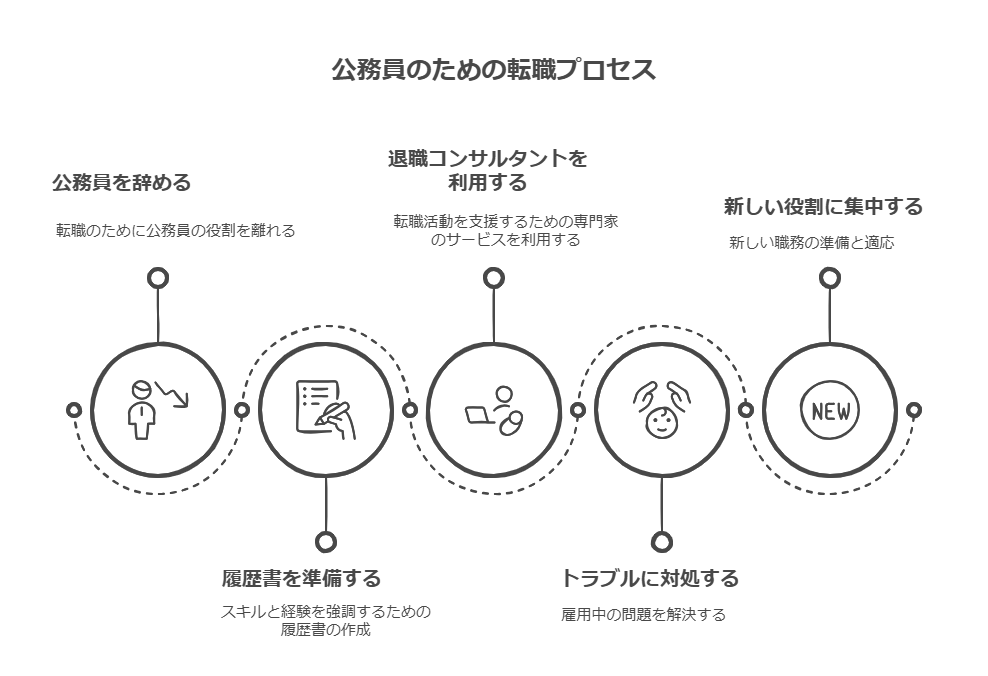

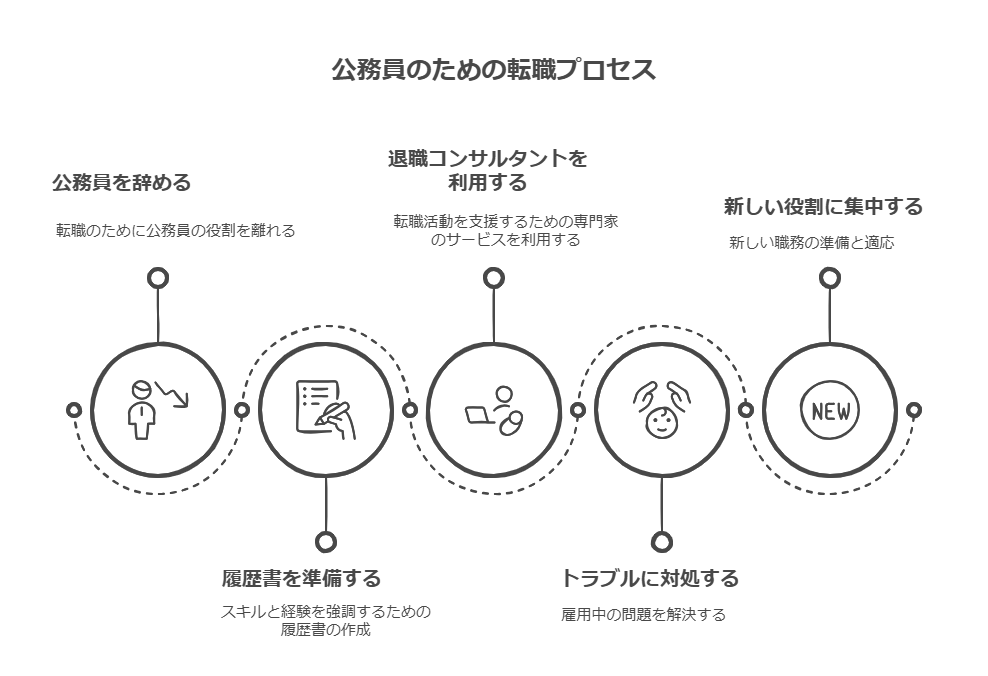

公務員が離職後に就職・転職する際の注意点と退職コンサルの利用

公務員を辞めた後、転職や就職を希望する方にとっては、履歴書の書き方や採用面接でのアピールに戸惑う可能性があります。ここでは、スムーズに再就職へつなげるための活動や期間の過ごし方、退職コンサルや退職代行サービスの利用メリットをまとめました。

履歴書・職務経歴書のポイント

- 「公務員を辞めた理由」を前向きかつ具体的に説明できるよう準備

- 公務員として培った計画性・責任感などをアピールし、採用担当に好印象を与える

- 年齢や勤続年数に応じて役立つ資格を取得すると、給与面で有利になる可能性

退職コンサルや退職代行の活用

- 手続きや書類作成、起算日を意識した期限管理をプロがサポート

- 退職後の就職活動に集中しやすい

- 会社ではなく官公庁・教育委員会とのやり取りをする場合も、専門家が間に入ることで手続きがスムーズに

トラブルがある場合の対処法

- ハラスメントや違法状態(給与の未払い・超過勤務の認定など)で離職を考えるときは、個人情報保護に配慮しつつ証拠を集める

- 内閣官房や総務省などの公式情報を検索し、公務員特有の規定をチェック

- 大きなトラブルがあれば弁護士への相談も検討

まとめ

- 公務員は雇用保険の対象外のため、基本的に失業保険(失業給付)を受け取れない

- 退職時には独自の「退職手当」が支給され、勤続年数や退職理由で金額が変動

- 退職手当が失業保険相当より低いときは「失業者の退職手当」で差額を補える可能性がある

- ハローワークに求職申し込みをし、退職票・資格証を使って失業認定を受けることが必要

- 転職や再就職にあたっては、退職コンサルなどのサポートを利用してスムーズな手続きを目指そう

公務員には失業保険がなくても、退職手当という仕組みで一定の金銭を受け取ることができるうえ、さらに不足分を補える制度も用意されています。

ただし、手続きを進める期間や書類の発行先が会社員と異なるため、漏れやミスがあると受け取りを逃す恐れも。

ぜひ本記事を参考に、正確な情報を把握しながら、退職後の生活設計と就職活動を進めてみてください。

もし複雑で不安な場合は「辞めると決めたら退職ナビ」のような退職コンサル・退職代行を活用して、スムーズに新たな一歩を踏み出しましょう。

コメント