当記事では、退職代行サービスのメリット・デメリットを詳しく解説しつつ、失敗しない退職方法を大公開します。

退職理由や会社の状況、そして仕事環境の変化を踏まえて、本当に退職代行を使うべきなのか?を一緒に考えていきましょう。

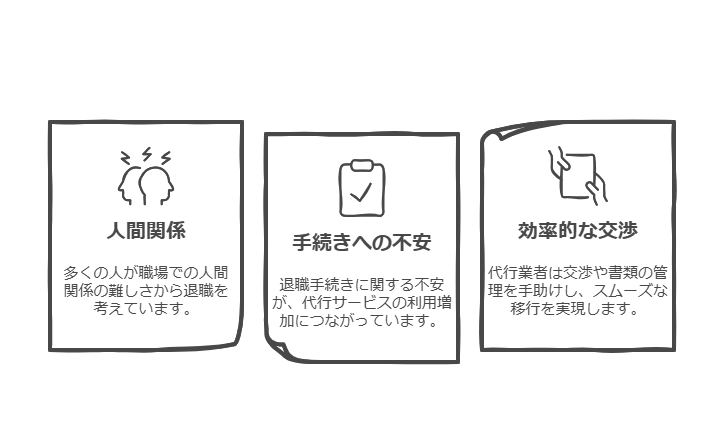

退職代行とは?利用者が急増する3つの理由

人間関係の悪化で辞めづらい

近年、「上司や同僚との人間関係が辛い」という理由で退職を考える人が増えています。

しかし、いざ会社を辞めるとなると、引き止めやパワハラといった問題が発生するケースもあります。

そのストレスを避けるために、本人の代わりに退職の意思を伝達してくれる「退職代行」の利用者が増加傾向に。

仕事の引き継ぎや退職手続きへの不安

退職時には退職届の提出、有給消化、離職票の受け取りなど数多くの手続きが必要です。

会社に直接言いづらいことがあったり、上司に相談しにくかったりすると、退職代行サービスを利用してスムーズに進めたいと考える人が増加中。

近年では、2025年以降ますます働き方が多様化することが予想され、その結果、さらに退職代行サービスの需要が高まるでしょう。

交渉や書類回収を効率的に進められる

退職代行業者によっては会社と掛け合い、有給休暇の消化をサポートしてくれるところもあります。

利用者からすると、トラブルの起きやすい会社との連絡を代わりに行ってもらえるため、金銭トラブルの回避や退職後のスムーズな離職票入手が期待できるのです。

ただし、法律上の交渉権限があるのは弁護士か労働組合のみであるため、依頼先の選び方には注意が必要。

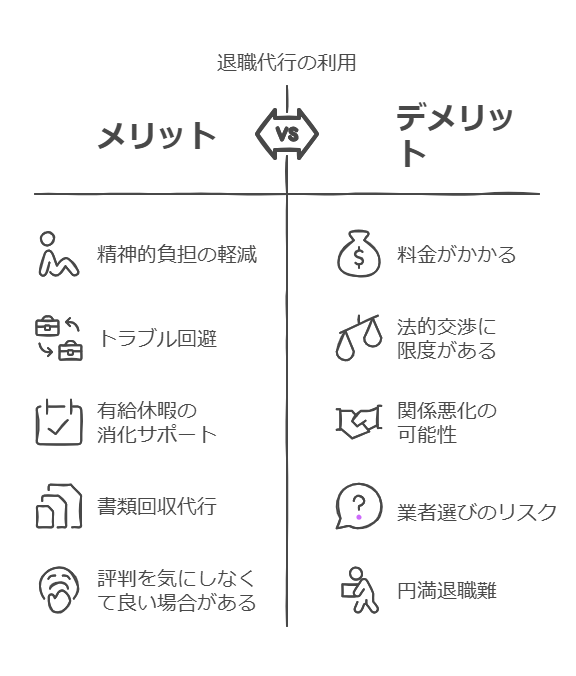

退職代行のメリット・デメリットを徹底解説

ここでは退職代行を利用する際のメリットとデメリットを確認しましょう。

費用(料金)がかかるだけの価値があるのかどうか、しっかり理解してから選び方を考えることが大切。

メリット

- 精神的負担の軽減

退職理由を直接上司や人事に伝えなくて済むため、ストレスを大幅に減らせます。

パワハラやモラハラなどのリスクが高い環境だと、退職代行に依頼することで安全を確保できるのは大きなメリット。 - トラブル回避

一般的な退職代行業者であっても、会社とのやりとりの窓口になってくれます。

退職金の交渉や残業代の未払い請求など、難易度が高い問題は弁護士や労働組合系に相談すると、さらにトラブルを最小限に抑えられます。 - 有給休暇の消化サポート

退職が決まったらスムーズに有給を使いきりたい人は多いでしょう。

退職代行の利用者は会社との連絡を代わりに行ってもらうことで、有給休暇の消化をスムーズに進めるケースも。 - 離職票などの必要書類回収を代行

離職票や源泉徴収票、保険証の返却などの手続きを任せられます。

会社が書類の発行を渋るケースでも、退職代行が間に入ることで速やかに手続きを完了させることが可能に。 - 評判を気にしなくて良い場合がある

一般的には会社に直接伝えないことで「周囲の評判が気になる…」と不安になる人もいます。

しかし、退職後に人間関係を断ち切りたい場合や、二度とその会社に関わらない場合は気にしなくてOK。

デメリット

- 料金がかかる

退職代行の料金は相場で2万~5万円ほど。

弁護士や労働組合が運営するサービスになると5万円~10万円以上となることもあります。

「お金をかけずに退職したい」と考えている場合は負担に感じるでしょう。 - 法的交渉に限度がある

弁護士資格がない退職代行業者の場合、未払い給与や退職金の交渉までは担当できないことがあります。

違法な交渉行為とみなされるリスクがあるため、法的なやりとりが必要な人は弁護士や労働組合系に依頼する方が無難。 - 会社との関係が悪化する可能性

退職代行を使うと、会社側に「突然辞められた」「直接言わずに逃げられた」と受け止められるケースも。

今後、仕事で関わる可能性が全くない場合は問題ありませんが、同じ業界で転職を繰り返す予定があるなら多少のリスクは認識しておきましょう。 - 業者選びを誤るとトラブルに

退職代行は専門的なサービスですが、中には過大広告や不透明な料金設定をする業者も存在します。

「評判がいいから」と安易に決めず、運営元や実績、利用者の口コミなどをチェックして選び方を慎重に検討しましょう。 - 円満退職が難しくなる場合も

家族経営の会社や少人数の職場だと、直接挨拶しないまま辞めることにより、後味の悪さが残るケースも。

円満退職を希望するならば、直接上司や代表者に説明して理解を得る努力をするほうが良い場合もあるでしょう。

退職代行の料金相場と追加料金のチェックポイント

退職代行を利用するにあたって、料金は大きなポイントになります。

多くの退職代行業者は一律料金を設定していることが多いですが、以下の点を確認すると安心。

基本料金はどこまで含まれているか

- 即日対応

- 書類回収サポート

- 会社とのやりとりの回数制限

追加料金の有無

- オプションとしての電話相談やメール回数制限

- 弁護士や労働組合への取り次ぎに関する手数料

返金保証の有無

- もし退職できなかった場合の返金制度があるか

- 実績を裏付ける保証がついているかどうか

おもち

おもち料金が気になる…。

僕、上司との仲が悪い以外に特に大きな退職金トラブルとかはないんだけど、やっぱり安いところを選んだほうがいいの?

“安い=良い”ではないのが退職代行の難しいところなんだ。安くても電話やメールの回数が制限されていて、結局十分なサポートを受けられないこともあるしね。費用とサービス内容をしっかり理解したうえで選び方を考えるといいよ

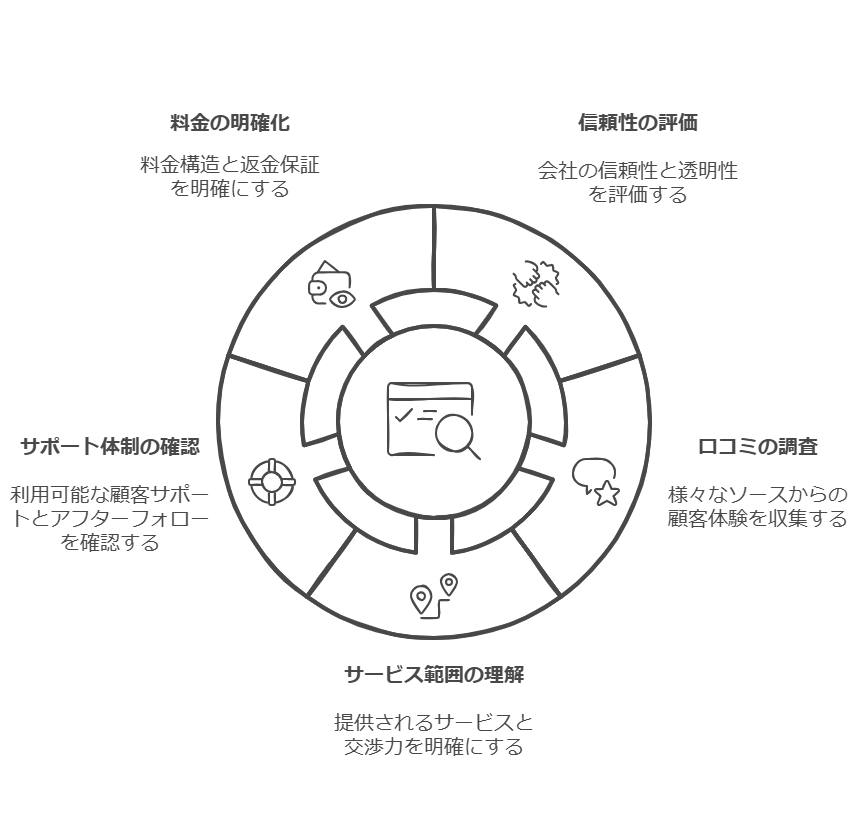

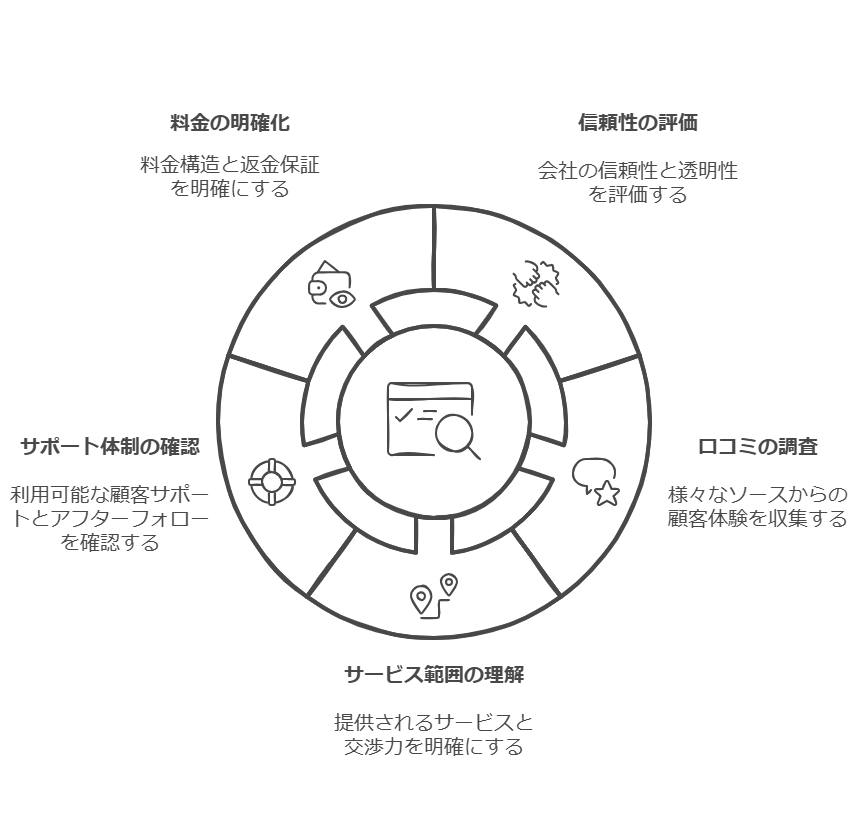

失敗しない退職代行の選び方5つのポイント

実際に退職代行を検討するとき、どんな視点で選べばいいのでしょうか?

ここでは失敗しない選び方を5つのポイントにまとめました。

これを押さえれば、評判の悪い業者に引っかかるリスクを減らせます。

- 運営元の信頼度をチェック

- 会社概要や実際の所在地がしっかり明記されているか

- 公式サイトで代表者の経歴や具体的な連絡先が公開されているか

2. 口コミ・評判を確認

- 利用者の体験談を公式サイトやSNSなどで調べる

- 一部ステマの可能性もあるので、複数の情報源を見比べることが重要

3. 対応範囲を理解する

- 弁護士または労働組合かどうか

- 交渉の範囲(未払い賃金、退職金など)はどの程度まで可能か

- 有給休暇消化のサポート体制はどうか

4. サポートの体制とアフターフォロー

- 24時間相談や無料電話相談があるか

- 辞めた後の手続き(離職票、保険証返却など)をどこまでサポートしてくれるか

5. 料金プランの明瞭性

- 基本料金とオプション料金の区別がはっきりしているか

- 返金保証や追加料金の条件を細かくチェック

確かに“格安の退職代行”みたいな広告を見たことあるけど、詳しく見たら電話サポートは1回までとか結構制限があったんだ。そんなの知らずに契約しちゃうと危ないよね

そうなんだよ。退職後に会社から電話がきたときもサポートを受けたいなら、無制限で相談できるオプションがあるかをチェックしたいところ。“安いのに何でも代わりにやってくれる”なんて都合のいい話はなかなかないんだ

退職後に気を付けたい2つのポイント

退職代行を使って無事に退職できたとしても、その後の手続きや行動に注意しないとトラブルが残ることも。

ここでは退職後に押さえるべき2つのポイントを解説します。

有給休暇の消化状況を必ず確認する

退職日を会社が勝手に繰り上げたり、引き継ぎが終わらないという理由で有給休暇を消化させてもらえなかったりするケースがあります。

退職代行の担当者と相談し、退職代行から会社へ有給消化の意志をしっかり伝えてもらうことが重要。

もし有給を使えなかった場合は、その理由を労働基準法に照らして確認する必要があります。

離職票・源泉徴収票などの受け取り

離職票はハローワークで失業手当を申請するときに必要。

源泉徴収票は次の会社で年末調整をする際にも欠かせない書類となります。

退職代行を利用すればこれらの書類請求も代わりに行ってくれますが、退職完了後にしっかり自分の手元に届いているか確認しましょう。

2025年以降の仕事事情と退職代行の需要

2025年以降、働き方改革やテレワークの普及などによって、会社の組織体系や労働条件が大きく変わることが予想されます。

加えて、副業解禁やフリーランス人口の増加によって、これまで以上に転職・退職が増える見込み。

- 副業や個人事業主への転身

会社員を続けながら副業を始める人も増えていますが、実際には副業が軌道に乗った段階で「仕事を辞めたい」という利用者も増えています。

人間関係の悩みや労働条件の不満より、「自分の好きなことで独立したい」という理由が増えるとの予想も。 - 労働者の権利意識向上

ブラック企業やパワハラに対する社会的な理解が進んでおり、会社にしがみつくよりは“すぐ辞めて新しい環境へ”という流れが強まるでしょう。

こうした中で、退職代行の評判が上がり、多くの人が利用する可能性も。

これからはどんどん転職とか独立とか増えそうだね。僕も2025年には辞めてフリーランスになりたいと思ってたけど、人間関係がつらくて今すぐ辞めたい気持ちに…

そういうときこそ退職代行を活用するか、自力で円満退職するか、どちらが自分にとってストレスが少ないかを考えるといいよ。メリット・デメリットをよく理解した上で動こう

まとめ

- 退職代行はストレスを大幅に削減できる便利なサービス

パワハラ・モラハラ、会社側の引き止めなどを代わりに交渉し、スムーズな退職を実現 - メリットだけでなくデメリットを理解して利用を検討しよう

料金がかかる、法的交渉範囲が限定される、会社との関係が悪化するなどのリスク - 選び方のポイントを押さえて信頼できる業者を探す

運営実態や評判、サポート範囲、追加料金などを確認し、自分の退職理由と状況に合うかを見極める - 退職後も有給消化や必要書類の受け取りを要チェック

退職代行に任せっぱなしではなく、実際に書類が届いたか、有給がきちんと処理されたかを確認 - 2025年以降はますます退職代行の需要が高まる可能性

働き方改革・副業解禁などで「すぐ辞めたい」人が増える背景がある - 「辞めると決めたら退職ナビ」では、体験談を元に具体的なアドバイスを提供

仕事を続けられないほど辛いなら、早めに専門家や退職代行へ相談することをおすすめ

以上が、退職代行のメリット・デメリットについての詳しい解説記事です。

ここまでを読んだ皆さんが、自分の状況をより深く理解し、後悔のない退職方法を選択できることを願っています。

今の仕事や人間関係で心身を壊す前に、ぜひ一度「辞めると決めたら退職ナビ」を活用し、新しい一歩を踏み出してみてください。

コメント